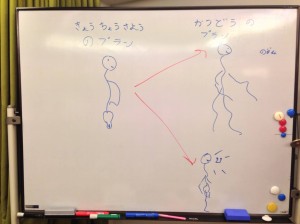

バイオリン演奏を指導する場合に、3つの地図が必要です。ひとつは、演奏者自身の地図。次にバイオリンの地図。3つめは音楽の地図です。

混同しやすい3つの地図

多くの演奏者や指導者が、演奏や指導の現場、あるいは自己修練の場において混乱してしまうのは、3つの地図の使い方を間違えてしまうからです。

ヴァイオリニストに必要な3つの地図とは

- 演奏者自身の地図

- 演奏者のカラダへの考え方といえます。地図とはことなる例えをするなら、演奏者が自分に何を言うかを選ぶための辞書です。

- ヴァイオリンの地図

- ヴァイオリンと弓に関する知恵です。音を出すためにどんな力の作用が必要なのか。音(たとえば音程)を変えるためにどんな要因の組み合わせを使えるか、などです。

- 音楽の地図

- 音楽に関する知恵です。音楽の「読み・書き・そろばん」といえるかもしれません。いまのところは、音楽の地図とは《やりたい音楽をやりたいようにやろうとするときに助けてくれる知識体系のことだ》としておきましょう。

地図を使って、進む道を導き出す

これら3つの地図を、必要なときに取り出して「いまここまで来た。次の目的地はどこだっけ?」「目的地はここだ!」「だったら、ひとまず次はココを目指そう。ルートAと、ルートBと、ルートCが選べる。どれにする?」「わかった、じゃあ次の一歩はこれだね!」と言えるようにすることが、指導者と生徒さんには必要なのではないでしょうか。

地図を手に入れるには?

3つの地図を手に入れるには、どうすればいいのでしょうか。実は、自分の地図は自分で作っていくものなのです。

教師と生徒さんは、同じ探求の旅路の途上にあります。しかし、地図はそれぞれに持つことが必要になります。お互いの地図を見せ合いながら、新しい発見を書きこんでいきましょう。

全部の地図を自力で書きあげなくてもいいのです。探検家が未踏の地を進むときに手がかりにするのはどんな地図でしょうか?昔からの言い伝えだったり、代々伝わる謎めいた地図だったりするわけです。ですから、私たちは自分で自分のための《夢の地図》だとか《予想図》を持ったうえで旅に出る必要があるのです。

だから、いま白紙だとしても大丈夫。自分の探検の旅路を書き記していけば、地図ができあがっていくでしょう。

混乱が、発見に変わるレッスンです

東京・府中で弦楽器奏者のためにレッスンしています☆脱・がんばりなのに、演奏者の個性が輝きます☆「地図ってどういうこと?全然わからないです」という人にこそ教えます

【PR】ひとり旅の良きガイド

もしもお一人でヴァイオリン演奏を探求するなら、良きガイドとしてこの本をおすすめします。レッスンの友社の雑誌「ストリング」に連載されていた記事をもとに編纂(へんさん)されたものです。1つのおはなしが2〜3ページ程度にまとまっていて、イラストや写真も内容にふさわしいものが選ばれています。

[名](スル)いろいろの材料を集め、整理・加筆などして書物にまとめること。

へんさん【編纂】の意味 – 国語辞書 – goo辞書